外卖骑手劳动关系认定困境破局——以“中间劳动者”立法模式为切口

作者:国浩律师(宁波)事务所 潘文奇、薄纯广 日期:2023-01-04 阅读:3,540次

摘要:《2021年度中国经济年报》显示,2021年全年共享经济市场交易规模约36881亿元,2021年在线外卖收入占全国餐饮业收入比重约为21.4%,同比提高4.5个百分点,可见共享经济体量庞大,在线外卖需求占比和需求量亦在迅速增加,但同时,外卖骑手作为“外卖经济”的实际劳务提供者,其工作模式相较于传统劳动者具有一定的灵活性和弹性,这使其与互联网信息平台(以下简称“平台”)间的劳动法律关系认定问题成为司法争议焦点:双方是否为劳动关系?平台应在多大程度上保障骑手的劳动权益?

据此,本文旨在将劳动法理论融合到互联网用工新模式中,探索将外卖骑手纳入到我国《劳动法》的保护体系。并从现行司法困境出发,分析困境焦点,通过比较法理论研究美国加州地区Borello测试体系、《英国劳工法》三分化认定标准,借鉴二者有优势,提出突破外卖骑手劳动关系认定困境新思路:引入“中间劳动者”立法分层模式,辅以具象化认定标准,兼顾立法的前置性措施。

关键词:平台与外卖骑手;劳动关系认定困境;三分化劳动关系模式;中间劳动者

一、困境概述与原因分析

(一)司法困境概述

对外卖骑手劳动法律关系认定问题的司法困境主要为两点:一是现行判例多数将二者关系认定为“非劳动关系”,不利于外卖骑手利益的保护;二是受理法院无统一审判标准,受案法官自由裁量权过大,不同时间段、不同法院的“同案不同判”现象严重。

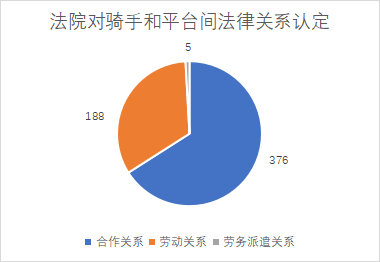

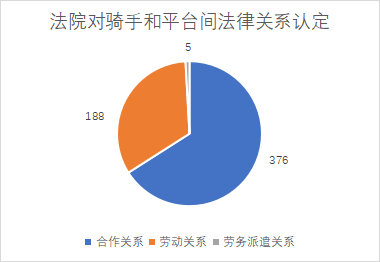

截至2022年5月10日,通过检索威科先行法律数据库,搜索词条“外卖骑手、劳动争议、人事争议”可知,在已判决的464条结果中,双方法律关系认定比例如图1:

图表 1

挑选法院审判级别较高,具有代表性的审判结果,及判决理由,案涉《民事判决书》对三种法律关系的认定如下:

| 受理法院 |

案号 |

判决结果 |

判决理由 |

| 天津市高级人民法院 |

(2020)津民申1651号 |

不具有劳动关系 |

1. 签署合作协议; 2. 不具有从属性和人身依附性; 3. 骑手接单方式具有自主性 |

| 江苏省南京市中级人民法院 |

(2021)苏01民终11312号 |

劳务派遣关系 |

1. 骑手与雇用公司签订《个人劳务合同书》; 2. 雇用公司与平台系合作关系 |

| 北京市海淀区 人民法院 |

(2017)京0108民初54995号 |

劳动关系、劳务关系 |

1. 骑手经过岗前培训; 2. 骑手穿着平台统一制服; 3. 平台为骑手交纳交通险 |

图表 2

结合图表1、图表2涉及到的《民事判决书》,可知基本案情为:

第一类,外卖骑手要求确认与平台间的劳动关系;

第二类,外卖骑手因配送中造成他人人身伤害、财产损失的理赔案件;

第三类,外卖骑手配送中造成自身生命权、健康权损害,将平台、雇佣公司诉至法庭。

其中,外卖骑手的诉讼主张多为存在劳动关系:1.骑手受平台制度管理,包括着统一制服、在统一平台注册、登记、验证,接受平台的奖惩制度;2.平台实际把控骑手的现金流,包括对骑手报酬的托管,平台费用的自动扣除、外卖订单的定价;3.平台把控外卖服务的关键信息,包括订单消息、消费者联系方式等。平台则答辩称:1.双方所签协议为“非劳动关系协议”;2.平台只是提供外卖订单需求的媒介;3.骑手对平台不具有人身依附性。[ 王健:《APP 平台用工中的网约工身份认定与劳动关系重构》,《兰州学刊》,2019年第6期。]

而就图表1、图表2的判决结果来看,受案法院大多数基于“非劳动关系协议”做出来有利于平台方的判决,这种判决结果倾向于将劳动关系等同于劳动合同,未透析新型劳动模式下的本质关系,造成了当前的司法困境。

(二)困境原因分析

1.骑手与平台间法律关系存在多样性

与传统劳动者受“工厂法”保护的属性不同[ 李峰:《分享经济背景下劳动关系探析——以网约车为例》,《中国劳动》,2017年第1期。],外卖骑手与签约网络平台间存在三种法律关系模式:

其一是平台与劳动者签署合作协议,如《蜂鸟众包用户协议》中,写明通过平台推送等方式为外卖骑手提供居间服务。[ 参见辽宁省大连市中级人民法院,(2022)辽02民终2751号《民事判决书》。]平台其意图是将双方关系归类为“中介服务关系”,但是相较于居间法律关系中双方地位平等,与实践中平台掌控骑手的现金流、要求骑手着平台表示的统一工装,又与平等关系的解读存在差池[ 吴丽萍:《互联网+背景下专车用工模式劳动关系的认定》,《经济论坛》,2016年第5期。]。

其二是平台与骑手雇佣公司签订合作协议,骑手雇佣公司与骑手间签订劳动协议。[ 柯振兴:《网约用工的规制路径及权益保障——以美国Uber司机为例》,《工会理论研究》,2017年第3期。]在该三方模式中,骑手、骑手雇佣公司、平台间形成劳务派遣关系,骑手雇佣于公司,为平台提供劳动服务。[ 参见江苏省南京市中级人民法院,(2021)苏01民终11312号《民事判决书》。]

其三是平台与劳动者直接签署劳动协议,平台认可对骑手在工作时间的人格支配地位和经济支配地位,能够认定双存在劳动关系。

2.认定过于重视外化表象

劳动关系认定的核心应为劳动者对企业的从属性,[ 王茜:《互联网平台经济从业者的权益保护问题》,《云南社会科学》,2017年第4期。]但现阶段司法实践中,对劳动关系的认定过于重视劳动合同的签订与否,如果未签订劳动合同,则对受案法官而言判定劳动关系需要承担一定的司法风险,而认定为“合作”、“非劳动关系”等法律关系,表面上遵从了合同意思自治原则,但本质上忽略了劳动关系认定中的从属性核心特征,[ 潘伟峰:《论众包外卖骑手的权益保障路径》,《上海法学研究》,2022年第1期。]忽视双方在订立合同中的不平等地位[ 张成刚:《新就业形态劳动者的劳动权益保障:内容、现状及策略》,《中国劳动关系学院学报》,2021年第6期。]。

现阶段司法实践,未探究平台为何对于其外卖骑手为何存在多种不同的法律关系。我们认为,一种是平台为了规避劳动关系的存在,从而避免承担诸如缴纳社会保险、承担工伤理赔义务等多种法律责任,从而减少运营成本,增加市场竞争力。一种是现实中的确存在一个骑手从事与多个平台合作的现状。

3.“二分化”劳动关系认定模式僵化

现行劳动法体系中没有劳动法律关系的明确认定标准,对于劳动关系认定,我国采用劳动者与非劳动者的“二分化”劳动关系认定模式[ 王全兴:《互联网+背景下劳动用工形式和劳动关系问题的初步思考》,《中国劳动》,2017年第8期。],并不适应 “互联网+”衍生出的灵活性用工模式,仅靠补充的“非全日制用工”和“劳务派遣”无法适应现行互联网浸润环境中的弹性用工方式。[ 杨滨伊:《保障外卖骑手劳动权益的双重路径》,《社会治理》,2021年第10期。]

(三)小结

综上所述,司法困境与其原因的链接点在于:一方面,劳动关系分类的单一性与“互联网+”用工模式的灵活性和多样性之间的矛盾,“外卖骑手”作为“互联网+”用工模式的工种之一,无论被定义为传统劳动者,或是非劳动关系者,都会对一方司法关系产生严重偏袒;另一方面,我国劳动关系认定缺乏明确标准,而对待传统劳动关系,司法领域长期形成的以是否签订劳动合同作为判断劳动关系标准的做法,对于传统劳动关系尚能应付,但对于新型的“互联网+”劳动关系判定,依然沿用“老方法”,则会陷入法律关系判断的“外观主义”困境,无法穿透劳动法律关系本质,同时也会影响到其他法律关系的认定,比如当外卖骑手因过错发生交通事故导致第三方伤亡,或者外卖骑手因各种原因导致自身的伤亡等,第三方或者外卖骑手自身的救济会发生重大不确定性,且会导致权利无法得到及时和充分的救济。基于困境现状和造成困境的主客观原因,新型模式的引入和立法突破应被提上日程。

二、域外法律实践——以Uber集体诉讼为例

(一)加州地区应用Borello测试体系

2015年,Jackson等Uber司机诉至加州法院,要求确认其与Uber存在劳动关系,Uber公司辩证其仅提供交通运输信息,司机可自主决定是否承接运输服务,并且劳务费用亦由乘客支付,Uber公司与司机Jackson等人非劳动关系。

美国加州地区通过Borello测试体系[ 1、推定劳动者完成的工作是否是雇主不可分割的业务;2、推定劳动者是否在提供该公司服务的同时为

其他雇主提供不同的服务;3、推定劳动者在提供服务的时候是否受到雇主的监督与指挥;4、推定劳动者在完成该项劳动的时候是否需要具备特定的劳动技能;5、完成该项工作所需的劳动场所和工具是由雇主提供还是推定劳动者自己提供;6、雇主是否规定了完成工作所需的时间;7、雇主支付报酬的方式;8、双方当事人是否认为双方之间形成了劳动关系;9、该项工作是否构成推定雇主营业的必备部分;10、推定劳动者是否根据公司的管理方式的不同,而有不同的收益或亏损的可能性;11、推动劳动者对劳动工具的投入;12、该项工作是否要求推定劳动者具有特定的技能;13、这种工作关系的持续时间。]判定,归纳为四条裁判理由:1.客运服务为Uber主要收入来源,下属司机为主要收入来源提供劳动;2.Uber会对司机资质进行审查,定时开展培训考核;3.司机的账号运营实际为Uber控制;4.司机车辆行驶轨迹、路线、车辆情况Uber时实掌控。确认了该地区Uber司机与公司具有劳动关系,而并非自主承揽者。[ 参见Nicholas L. Debruyne,“Uber drivers: A disputed employment relationship in light of the sharingeconomy,” Chicao-Kent Law Review,Vol.92,Issue 1(2017).]

(二)英国立法将劳动者三分化

不同于我国“二分化”的劳动关系模式,《德国劳动法》、[ [德]曼弗雷德·魏斯、马琳·施米特:《德国劳动法与劳资关系》,倪斐译,商务印书馆2012年版,34页。]《英国劳工法》均设置“三分化”的劳动关系模式[ 参见 Andre Andoyan, “Independent contractor or employee: I’m Uber confused! Why California shouldcreate an exception for Uber drivers and the ‘on-demand economy’,” 47 Golden Gate U.L.Rev.153 (2017).],其中《德国劳动法》将劳动者分为一般劳动者、类似劳动者和自主劳动者三类,《英国劳工法》将劳动者分为雇员(Employee)、非雇工人(Worker)、自雇人士(Self-employed)三类。

而英国最高法院最新于2021年2月19日做出的Uber诉讼判决中[ (Uber BV and others v Aslam and others),案号为[2021] UKSC 5],虽然Uber公司提供的合同模板为以司机个人名义和客户签订的《运输服务合同》,且Uber公司抗辩称其仅为提供信息的网络中介平台,但英国最高法院仍基于以下理由认定司机为公司的非雇工人(Worker):1.虽然公司提供的仅为司机与客户的《运输服务合同》,但公司具有对《运输服务合同》履行的控制权;2.公司掌握客户联系方式、平台推送等业务实际发生的底层信息流;3.公司会对司机进行入职面试和岗内定期考核;4.公司对司机的最低接单比例做出规定;5.乘车的路线、费率、司机薪酬体系实际由公司制定;6.司机不得修改《运输服务合同》条款,否则无法使用公司软件。基于这一判决结果,涉案司机可享受英国最低劳动工资保障和次级劳工待遇[ 参见XpertHR, “What is the difference between a worker who is an employee and one who is not?”https://www.xperthr.co.uk/faq/what-is-the-difference-between-a-worker-who-is-an-employee-and-one-who-is-not/24398/ accessed by 8 January, 2019.]。

(三)小结

加州地区应用的Borello测试体系的十三条标准没有优先与劣后的差别,其对应的举证责任,需要答辩的问题也兼顾了双方。而这十三个标准共同指向一个目的:判断公司对个人是否有实际控制的权利,即回归到劳动关系中劳动者对雇佣者的从属性:经济从属性和人格从属性本身。该标准即是将抽象概念细化为具体条框,形成具有灵活性和可依据性的标准。[ 参见Sandra Fredman, “The employment Statues of Uber Drivers: A Comparative Report Prepared for the Social Law Project,” Oxford Pro Bono Publico (2017).]

而英国“三分化”的认定模式为“二分化”认定的“非此即彼”间设置了缓冲地带,具有兼顾企业方和个人的双重优势。不同于我国雇员与非雇员非此即彼的劳动关系认定标准,该“三分化”认定模式如果没有明确的认定标准,也一定程度上造成司法领域对雇员身份认定的差异性,更多给予法官自由裁量权,但结合英国的判例法体系特点,英国uber案经四级法院审判,最终由英国最高法院认定司机身份为非雇工人(Worker),也能为后续类案提供指引[ Cannon S, and Summers L H., “How Uber and the Sharing Economy Can Win Over Regulators,”Harvard Business Review Digital Articles(2017).]。

综上所述,Uber案例作为国际上具有代表性的类案,其Uber司机又与我国日益增长的外卖骑手群体具有相似性,都是“互联网+”的新型就业模式从业者。故无论是加州地区应用Borello测试体系还是英国雇员的三分法认定模式,都对日后我国劳动关系认定的深层次改革具有借鉴意义。

三、对劳动法律关系定位不明的突破

如前所述,我国两分化对劳动关系的认定已经不适合外卖骑手用工模式中对骑手权益的保护和对劳动关系的明晰,如简单将外卖骑手认定为平台员工,则会造成法律规定对外卖骑手的全方位倾斜,[ 王全兴:《互联网+背景下劳动用工形式和劳动关系问题的初步思考》,《中国劳动》,2017年第8期。]这不利于外卖骑手这种新型用工模式的发展,同时基于外卖骑手工作的地域广泛性也让企业承担了更多的劳工成本;而单纯的认定为“合作关系”,对于外卖骑手的生命健康安全无法做到经济保障,同时外卖骑手工作中对第三人造成的人身财产损害若按照认定的合作关系承担,又会造成骑手个人无法承受的负担,基于此,笔者建议,引入“三分化”劳动关系体系,为“中间劳动者”设立标准,同时兼顾立法的前置性措施。

(一)优势分析

1.理论支撑

不同于传统劳动法的中劳动者工作的时间较为确定、地点较为固定,外卖骑手更具有灵活用工的特点,但基于现实中骑手基本为全职骑手,而骑手的规章制度由平台制定、资金流由平台把控,账号管理由平台运营,所以外卖骑手对平台本质上依然具有大陆法系主张的“依附性”,同时符合普通法系主张的“控制性”,[ 娄宇:《新就业形态人员的身份认定与劳动权益保障制度建设——基于比较法的研究初步思考》,《中国法律评论》,2021年第4期。]但基于平台对骑手的控制性和从属性又不具有压倒性,而是具有一定的灵活性和弹性,这为建立“中间劳动者”分层,将外卖骑手划归于“中间劳动者”提供了理论支撑。

2.现实需要

当前我国的社会劳动体系中,劳动关系的认定与否和社会保障、医疗保障、失业保障、生育保障等直接挂钩,在司法领域层面,劳动关系的认定也能大概率获得司法部门对劳动者保护的制度倾斜。但如果外卖骑手全部被认定为传统劳动者,无疑对平台造成负担,因此引入”中间劳动者”并制定具象的认定标准,能够平衡二者关系,既能保护外卖骑手的权益,又能一定程度上减轻平台负担,具有现实意义。

(二)标准探析

在“中间劳动者”概念具有理论支撑和现实需要的前提下,可以细化对“中间劳动者”的认定标准,这一认定标准可沿用大陆法系的从属性学说,同时借鉴Borello测试体系和《关于确立劳动关系有关事项的通知》,并结合我国“互联网+”用工特点,具体为:外源性要素标准和内部关系标准相结合。

1.外源性要素标准

(1)社会公众及该行业对于这一关系属性的普遍认知,如社会公众及平台与外卖骑手双方对于两者关系属性的认知;[ 汪雁,丁玲:《我国涉网约工类新就业形态劳动争议问题研究》,《中国劳动关系学院学报》,2021年第4期。]

(2)是否为“互联网+”的用工形式,例如是否通过以互联网媒介工具等载体进行运营,双方通过互联网媒介订立合同;

(3)工作时间、地点是否具有灵活性,用这一标准来判断双方是否从在压倒性的从属性。[ 王天玉:《劳动法规制灵活化的法律技术》,《法学》,2017年第10期。]

2.内部关系标准:

(1)企业对个人资金流的掌控程度,通过这一标准来判断经济从属性及其程度;

(2) 个人经济收入与从事该劳动的相关联程度,以此补充判断经济从属性;

(3)企业用工制度对个人的约束程度,以此判断有组织从属性及其程度;

(4)从事用工对个人资质能力的要求。

(三)兼顾立法的前置性措施

外卖骑手劳动权益保障影响到我国的基本民生,而一刀切式的保护与不保护又不利于互联网经济的发展,因此笔者以为引入“三分化”劳动关系认定标准具有一定现实意义,[ 谢增毅:《我国劳动关系法律调整模式的转变》,《中国社会科学》,2017年第2期]但立法需要一个过程,现阶段可以结合《通知》条款和《全国法院民商事审判工作会议纪要》精神,颁布指导性案例,以解决现阶段问题。例如,案例中涉及以下三点:

1.对外卖骑手与平台签署的诸如“合作协议”作出实质性审查,以从属性条款对个人的束缚程度来判定合同性质;

2. 通过对个人违反从属性条款对个人的苛责程度来判断平台对个人的控制性强度;

3.结合经过实质性审查的合同性质和控制性强度判断是否为劳动关系。

四、结语

随着互联网经济的高速发展,“外卖经济”已经与百姓的饮食、医疗、运输等各个生活领域息息相关,而外卖骑手的劳动法律关系认定也给传统劳动法提出来新挑战。将外卖骑手纳入我国劳动法保护体系,有利于外卖经济的发展,同时对于外卖骑手个体本身,也更能够保障其权益,减轻风险发生时其需要承担的负担。

本文从司法审判现状出发,整理审判数据,归纳问题焦点,分析背后原因,并结合美国加州地区审判方法和英国劳工立法,希望从立法、标准划分、前置性措施三点出发,突破司法困境,完善劳动法保护体系。希望能为“互联网+”模式发展及外卖骑手个人权益保护,尽绵薄之力。

参考文献

一、中文类参考文献

1. 潘伟峰:《论众包外卖骑手的权益保障路径》,《上海法学研究》,2022年第1期。

2. 张成刚:《新就业形态劳动者的劳动权益保障:内容、现状及策略》,《中国劳动关系学院学报》,2021年第6期。

3. 杨滨伊:《保障外卖骑手劳动权益的双重路径》,《社会治理》,2021年第10期。

4. 王全兴:《互联网+背景下劳动用工形式和劳动关系问题的初步思考》,《中国劳动》,2017年第8期。

5. 娄宇:《新就业形态人员的身份认定与劳动权益保障制度建设——基于比较法的研究初步思考》,《中国法律评论》,2021年第4期。

6. 汪雁,丁玲:《我国涉网约工类新就业形态劳动争议问题研究》,《中国劳动关系学院学报》,2021年第4期。

7. 王全兴:《互联网+背景下劳动用工形式和劳动关系问题的初步思考》,《中国劳动》,2017年第8期。

8. 王天玉:《劳动法规制灵活化的法律技术》,《法学》,2017年第10期。

9. 谢增毅:《我国劳动关系法律调整模式的转变》,《中国社会科学》,2017年第2期。

10. 王健:《APP 平台用工中的网约工身份认定与劳动关系重构》,《兰州学刊》,2019年第6期。

11. 李峰:《分享经济背景下劳动关系探析——以网约车为例》,《中国劳动》,2017年第1期。

12 吴丽萍:《互联网+背景下专车用工模式劳动关系的认定》,《经济论坛》,2016年第5期。

13. 柯振兴:《网约用工的规制路径及权益保障——以美国Uber司机为例》,《工会理论研究》,2017年第3期。

14. 王茜:《互联网平台经济从业者的权益保护问题》,《云南社会科学》,2017年第4期。

二、外文类参考文献

1. [德]曼弗雷德·魏斯、马琳·施米特:《德国劳动法与劳资关系》,倪斐译,商务印书馆2012年版,34页。

2. Andre Andoyan, “Independent contractor or employee: I’m Uber confused! Why California shouldcreate an exception for Uber drivers and the ‘on-demand economy’,” 47 Golden Gate U.L.Rev.153 (2017).

3. Nicholas L. Debruyne,“Uber drivers: A disputed employment relationship in light of the sharingeconomy,” Chicao-Kent Law Review,Vol.92,Issue 1(2017).

4. XpertHR, “What is the difference between a worker who is an employee and one who is not?”https://www.xperthr.co.uk/faq/what-is-the-difference-between-a-worker-who-is-an-employee-and-one-who-is-not/24398/ accessed by 8 January, 2019.

5. Sandra Fredman, “The employment Statues of Uber Drivers: A Comparative Report Prepared for the Social Law Project,” Oxford Pro Bono Publico (2017).

6. Cannon S, and Summers L H., “How Uber and the Sharing Economy Can Win Over Regulators,”Harvard Business Review Digital Articles(2017).

来源:省律协专业委员会工作部

责任编辑:雷雨